《大悲咒》在佛教中承载着特殊的价值和丰富的意蕴,它不仅能够为信徒的心灵带来安宁,同时也蕴含了佛教文化的核心精神。

起源与经文出处

《大悲咒》出自《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》。这部经典记载了观音菩萨在千光王静住如来面前,得到了大悲心陀罗尼,也就是《大悲咒》。在佛教经文中,它犹如一颗璀璨的明珠。随着时间的推移,它在无数信徒的传颂下,历史久远,源远流长。比如,在古老的寺庙典籍中,就有《大悲咒》经文的明确记载。

经文内容展现

《大悲咒》的文辞众多,读起来很有奏感。“南无、喝啰怛那、哆啰夜耶”这类句子,反复出现,循环往复。这些经文承载着神圣的意义,对佛教的信徒而言,每个音都蕴含着深不可测的力量。当他们虔诚地念诵时,感觉好像与佛菩萨的心意紧密相连,在梵音的陪伴下,寻求心灵的宁静和指引。

核心祈求内容

信徒们通过念诵《大悲咒》,期望得到圆满的庇佑,并远离恶鬼的侵扰。这种愿望源于他们对美好生活和安宁的深切向往。他们坚信,《大悲咒》的力量能够为他们带来现实中的保护。在佛教的日里,众多信徒汇聚一堂,念诵,期盼世界和平,人民幸福安康。

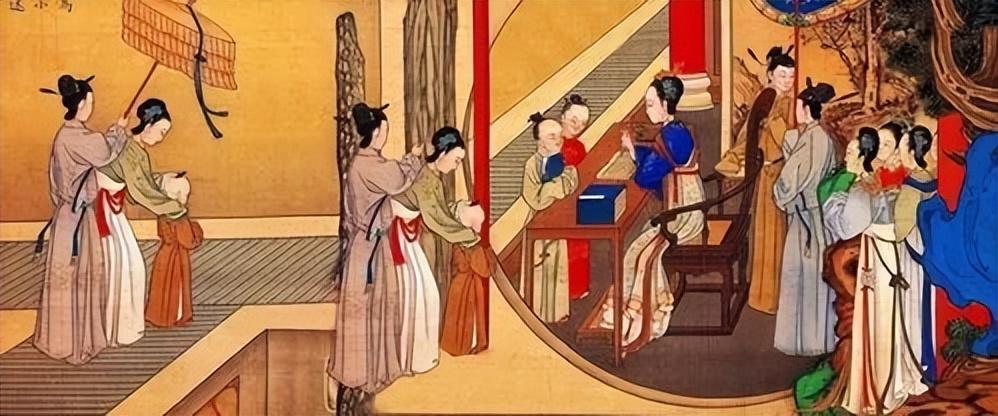

观音菩萨形象体现

![图片[1]-大悲咒源于何经在佛教文化中地位重要,附全文完整版原文诵读及注音-东山笔记](http://83ch.com/43.png)

观世音菩萨,大慈大悲,其化身众多。这些化身在世界各地游历,如狮子王法身,能引领众生远离罪恶。菩萨的清净莲华法身,教导众生领悟佛理;面对贪、瞋、痴三魔,以严厉的法身将其制服,既展现了慈悲,又彰显了威严。当信徒念诵《大悲咒》时,菩萨庄严肃穆的法相常在脑海中显现。

法相显化的作用

观音菩萨的法相多样,随缘显现,有猪面、狮面,也有善良的面容和邪恶的面容,这些都是用来度化众生的手段。即便是在生活中遭遇不幸之人,菩萨也会以勇猛的形象手持法杖,引导他们皈依三宝。许多信徒在困境之中,吟诵《大悲咒》,能感受到菩萨的安慰与指引。

念诵的意义与期望

《大悲咒》成为了众多信徒心灵的依托。这些虔诚的信徒渴望达到涅槃,那是超越生死、寻求解脱的境界。在寺庙里,他们每日按时念经,坚信只要持之以恒,就能更接近佛的智慧和慈悲。

你是否曾朗诵《大悲咒》,对其有何特殊体会?欢迎点赞交流,并在评论区分享你的想法。