这些符号源自佛教经典,频繁地出现在特定的宗教仪式和修行活动中。许多人对此感到既好奇又困惑,它们究竟蕴含着怎样的意义?下面,让我们一起深入探究。

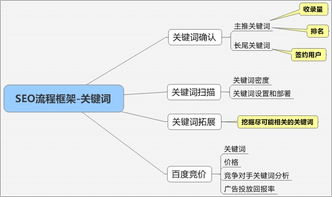

经文基本介绍

这些内容源自《大悲咒》的经文部分。《大悲咒》是佛教中极为关键的神咒之一,其全称为《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼》。在佛教众多经典中,它的流传非常广泛,众多寺院在每天的早晚课中都会诵念此咒。《大悲咒》起源于古印度,后来传入我国,逐渐被我国佛教信徒所尊崇。

文字与发音

这些经文大多源自梵文的音译。梵文是古印度的一种语言,采用汉字进行音译,便于更多人进行朗读。经文中的拼音标注,为我们正确发音提供了便利。例如,“南无”读作“nā mó”,意味着对佛的敬仰和礼赞,在佛教经典中频繁出现。准确发音对于经文的正确念诵至关重要,同时也在一定程度上展现了我们对经文的尊敬之情。

宗教意义层面

佛教认为,《大悲咒》蕴含着非凡的魔力。此咒语象征着观世音菩萨的无限慈悲与宏大愿望,信徒们深信,若能虔诚地念诵,便能获得菩萨的庇护,化解灾祸,增添福慧。在诸多佛教传说里,就有因念《大悲咒》而转危为安的例子。因此,众多佛教信徒每日都会坚持念诵《大悲咒》,以此来表达对菩萨的崇敬之情,并祈求得到庇佑。

![图片[1]-大悲咒全文注音版及读诵建议,助你获得更多功德-东山笔记](https://83ch.com/wp-content/uploads/2025/05/1747380665396_0.jpg)

修行实践作用

![图片[2]-大悲咒全文注音版及读诵建议,助你获得更多功德-东山笔记](http://83ch.com/13.png)

佛教修行者视《大悲咒》为关键的修行途径。通过念诵《大悲咒》,修行者能够净化内心、凝聚精神、摒弃杂念。在寺庙中,僧侣们每日按时进行念诵,持之以恒,以期达到身心修行的至高境界。而对于在家修行的信众来说,他们也会在晨昏或闲暇时段进行念诵,将其视为日常修行的组成部分。

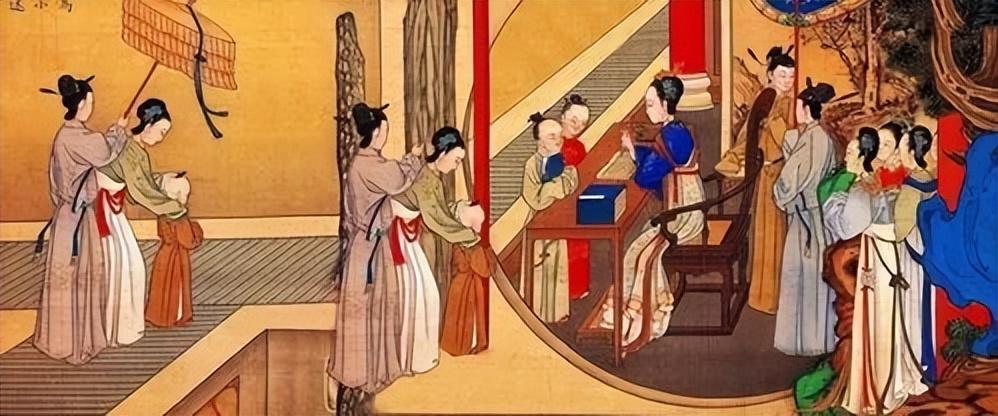

文化传播方面

![图片[3]-大悲咒全文注音版及读诵建议,助你获得更多功德-东山笔记](https://83ch.com/wp-content/uploads/2025/05/1747380665396_2.jpg)

《大悲咒》在文化传播领域扮演着关键角色。佛教自传入我国后,它便渗透到了民间文化之中。在众多以佛教为题材的影视和文学作品中,我们常常能看到《大悲咒》的身影。不仅如此,它还跨越国界,传播至世界各地,成为连接不同文化的宗教文化象征,促进了文化交流。

当代影响展现

![图片[4]-大悲咒全文注音版及读诵建议,助你获得更多功德-东山笔记](https://83ch.com/wp-content/uploads/2025/05/1747380665396_3.jpg)

在当代社会,即便许多人并不信奉佛教,然而《大悲咒》依旧拥有广泛的传播力。在诸多旨在缓解压力、达到心灵宁静的音乐专辑中,我们能够听到它的音频版本。这说明它的平和与宁静不仅被宗教信徒所喜爱,也受到了非宗教人士的认可,他们用它来达到身心的放松。此外,在众多规模宏大的佛教仪式上,人们会集体吟诵《大悲咒》,营造出庄重而肃穆的氛围。

在日常生活中,您是否曾遇到过《大悲咒》?欢迎在评论区留言交流,同时请不要忘记为这篇文章点赞和转发。