对佛教经典《大悲咒》有好奇心吗?想弄清楚它的起源和发展,各种不同的版本样式,以及里面蕴含的精妙哲理?马上为你做深入分析。

起源与版本概述

《大悲咒》出自“伽梵达摩”所译的《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》,全名是《广大圆满无碍大悲心陀罗尼》。这部经存在三种不同的版本。当前广泛流传的84句版本,虽然以《大正藏》为蓝本,但已经历多次增减调整,不再是原本的样子。敦煌的文献资料,房山石刻,西藏的佛经总集等,都为考证这部经典,增加了更加明确可靠的证据,提供了更加丰富扎实的材料。

《大悲咒》的文本在各个历史时期都有不同的记录和传播途径,这些珍贵的资料让我们能够更清晰地了解它的演变历程。

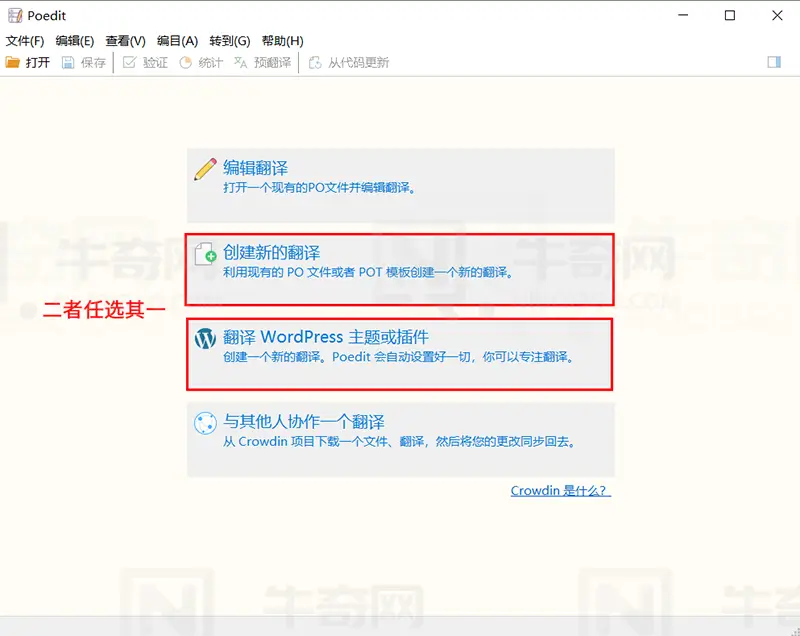

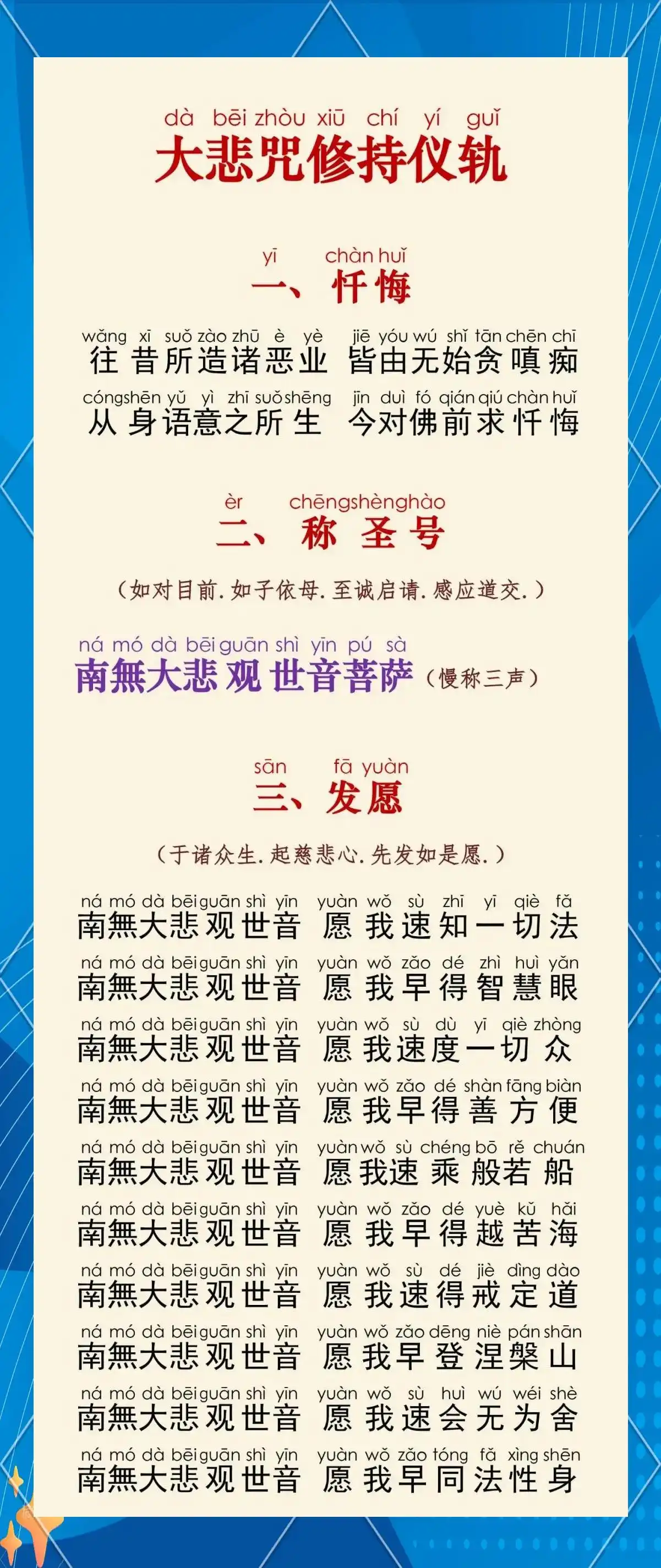

84句与88句区别

《大悲咒》的全文一共分为88个段落,它是依据一位名叫“伽梵达摩”的翻译家所翻译的佛经而形成的。这88个段落是在原本的84个段落之上,又添上了4个新的段落,它们分别是:金刚胜庄严娑婆诃、声闻胜庄严娑婆诃、摩羯胜庄严娑婆诃、唵 跋闍啰 悉哩曳 娑婆诃。民间流传一种说法,有个和尚念诵“金刚胜庄严娑婆诃”那段时,皇宫的房屋开始颤动,皇帝因此出来制止,命令不准念这四段,所以现在人们一般读到的是84段的版本。

各个版本存在差异,表明它们在流传中发生了变化,并且反映出不同时代的人们对其认知和运用方法。

汉传佛法中的意义

汉传佛教领域里,《大悲咒》占据着核心地位。唐代完成翻译之后,它被汉地寺庙纳入每日修行的固定内容。依据《大悲心陀罗尼经》所述,这是观世音菩萨为救济世人而示现的法门,所产生的效力极为显著。众多佛教信众都将诵读《大悲咒》作为核心的修行方式。

汉地佛教的寺庙里,每天的修行活动都有《大悲咒》这个内容,这个咒语已经成为信徒们修行的固定项目。

唐代的传播与发展

![图片[3]-大悲咒起源版本知多少?84 句与 88 句又有何区别?-东山笔记](http://83ch.com/2.png)

唐代,《大悲咒》非常流行,是汉地民众信仰中一个很重要的部分。弘化社在1937年出版的《日诵经咒简要科仪》里,收录了《大悲咒》的正确写法,保留了那个时代的版本。唐代佛教发展得很好,《大悲咒》也因为这个原因广泛传开,从寺庙传到普通人的家里,它的作用越来越重要。

那个年代,不少得道高僧积极弘扬这部经典,让很多寻常百姓领悟了它的特殊价值。

《大悲咒》的功德与利益

《大悲咒》被认为有助于消灾解难、实现愿望、增长智慧与获得解脱,这是因为它具有非凡的力量,能广泛地为大家提供帮助。很多佛教徒诚恳地持诵它,是为了完善自身同时利益众生,并且维护佛法的延续。一些传说提到,人们通过念诵《大悲咒》渡过困境,感受到内心的平静。

日常生活中,许多人借助念诵《大悲咒》,能够使心情变得平稳,进而以更积极的态度处理生活事务。

传承与现代意义

如今,《大悲咒》在佛教信仰中依然扮演着重要角色。在寺庙里,僧侣们每日都会念诵它;在民间,也有很多信徒虔诚地诵读。它既是宗教活动的一种形式,也饱含着传统文化的底蕴。对于现代社会的人们来说,它能够帮助他们在忙碌中找到心灵的慰藉,获得内心的安宁。

不少人通过学习《大悲咒》,了解了佛教文化,能够促进个人培养仁爱、友善的品质。

各位伙伴,你们身边有伙伴在持诵《大悲咒》吗?如果有,请在评论区分享,并且麻烦各位为这篇文章点个赞,再转发出去。

![图片[2]-大悲咒起源版本知多少?84 句与 88 句又有何区别?-东山笔记](https://83ch.com/wp-content/uploads/2025/09/1756792150228_1.webp)

![图片[4]-大悲咒起源版本知多少?84 句与 88 句又有何区别?-东山笔记](https://83ch.com/wp-content/uploads/2025/09/1756792150228_3.webp)

![图片[5]-大悲咒起源版本知多少?84 句与 88 句又有何区别?-东山笔记](https://83ch.com/wp-content/uploads/2025/09/1756792150228_4.webp)

![图片[6]-大悲咒起源版本知多少?84 句与 88 句又有何区别?-东山笔记](https://83ch.com/wp-content/uploads/2025/09/1756792150228_5.webp)