![图片[1]-仁炟诵八十八句大悲咒的缘由及博山正觉寺的补全之举-东山笔记](https://83ch.com/wp-content/uploads/2025/05/1748411373271_0.jpg)

现在市场上流行的《大悲咒》大多包含八十四句,但也不乏八十八句的版本。这些不同版本的差异,以及它们背后的原因和深层含义,都值得我们细致地研究和深入地讨论。

![图片[2]-仁炟诵八十八句大悲咒的缘由及博山正觉寺的补全之举-东山笔记](https://83ch.com/wp-content/uploads/2025/05/1748411373271_1.jpg)

古本发现

1992年,仁炟长老开始研读佛法,当时他得到了一本64开本的《大悲咒》。在这本小册子的前84句里,每一句都附有图画和详细的注释。在册子的最后部分,有四句用极小的字体标注在84句的上方,分别是:“金刚胜庄严娑婆诃”、“声闻胜庄严娑婆诃”、“摩羯胜庄严娑婆诃”以及“唵跋阇啰悉哩曳娑婆诃”。仁炟长老把相关内容一一记下,并将这八十四句也一并加入,于是开始一遍又一遍地朗读,从那时起,他持续不断地念诵着这八十八句的《大悲咒》。

经典考证

经过仔细查阅和核对古代文献,我们了解到北魏时期的《大悲咒》一共有八十八个段落。于是,博山正觉寺特别将《大悲咒》的最后四个段落进行了补充,并据此制作了包含八十八个段落的版本。这四个段落是观音菩萨应化身法相的展现,据说拥有无边的法力,念诵完整的八十八个段落《大悲咒》能够带来显著的效果,具有非凡的法力和功德。

历史渊源

![图片[3]-仁炟诵八十八句大悲咒的缘由及博山正觉寺的补全之举-东山笔记](https://83ch.com/wp-content/uploads/2025/05/1748411373271_2.jpg)

![图片[4]-仁炟诵八十八句大悲咒的缘由及博山正觉寺的补全之举-东山笔记](http://83ch.com/29.png)

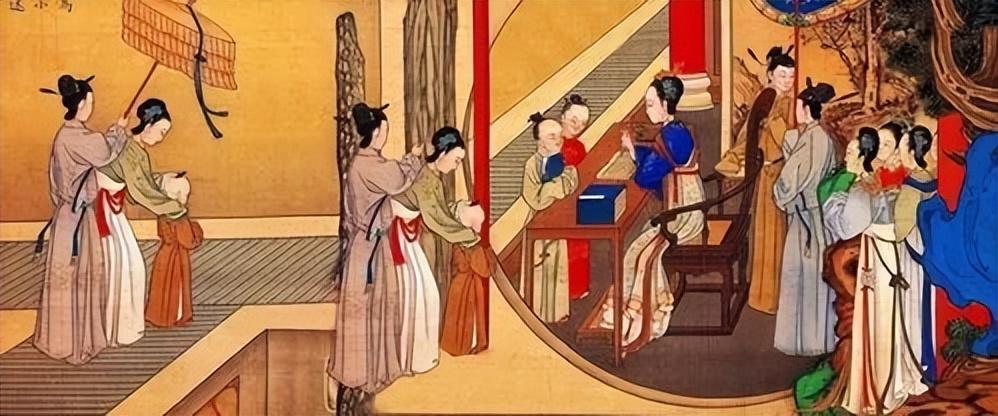

《大悲咒》在其历史长河中,经历了怎样的变迁,其从最的八十八句减至八十四句?这其中,一个重要的原因便是历史上发生的“三武一宗”灭佛运动。该运动中,最早的一次是北魏太武帝对佛教的压制。尽管这场运动并未持续太久,佛教很快便重获生机。紧接着,到了北魏宣武帝时期,大约在公元五百年前后,这一历史事件距今已有超过一千五百年的历史。

神奇经历

北魏宣武帝对佛教深信不疑。一日,他在金銮殿内翻阅典籍,忽然见到一位僧人从天而降。宣武帝顿时慌乱,高声呼喊有奸细潜入。僧人解释称,他是来自普陀山的僧侣,当时正在诵念《大悲咒》,因心念京城金銮殿,竟瞬间抵达此地。普陀山位于南海之滨,而京城与普陀山相隔千里,宣武帝未曾想到,《大悲咒》的威力竟如此神奇。

金殿震动

那时《大悲咒》由八十八句组成,宣武帝命令僧侣继续吟唱。僧侣读到第八十五句“金刚胜庄严娑婆诃”,金銮殿忽然开始剧烈晃动。宣武帝感到极度惊慌,急忙示意僧侣停止吟唱。自此,宣武帝下令停止念诵最后四句,自那时起,《大悲咒》的末尾四句便渐渐被人淡忘。

早课变化

之后,在佛教的宗教活动中,当众人步入殿堂进行早晨的课诵时,他们只吟唱了《大悲咒》中的八十四个段落。但是,随着对佛教文献的深入研究和挖掘,人们重新认识到了包含八十八个段落的《大悲咒》。因此,大家对《大悲咒》的段落数量产生了新的认识和倾向。

对于《大悲咒》中的八十四句和八十八句的不同版本,每个人或许都有自己独到的理解,何不把您的感受发在评论区与大家交流?另外,别忘了为这篇文章点个赞,并分享给更多的人。